「古事記(こじき)」は、日本最古の歴史書として知られています。

天地のはじまりから神々の物語、そして初期の天皇の系譜までが記された書物で、日本神話を語るうえで欠かせない存在です。

では、なぜ古事記は作られたのでしょうか。

この記事では、古事記が編纂された背景や目的について、当時の時代状況や関係した人物を手がかりに、初心者向けに解説していきます。

本記事は、特定の信仰を勧めるものではなく、日本の歴史や文化を理解するための参考情報としてまとめています。

古事記が作られた時代背景

古事記が編纂されたのは、8世紀初頭の奈良時代です。

この頃の日本は、律令制度の整備が進み、国家としての体制を整えつつある時代でした。

一方で、各地にはそれぞれ異なる伝承や系譜が存在し、

「国としての歴史や神々の物語を、どのようにまとめ、後世に伝えるか」が重要な課題となっていました。

そのような背景のもとで、国家として共有できる神話と歴史の整理が求められるようになります。

天武天皇と「記録の必要性」

古事記編纂のきっかけとされるのが、天武天皇の存在です。

天武天皇は、皇統や国家の成り立ちを正しく伝えるため、各地に伝わる系譜や神話を整理し、統一した形で残す必要性を認識していたと考えられています。

当時は文字による記録が十分に整っておらず、口承によって伝えられてきた内容も多く存在していました。

それらをまとめ、後世に伝えることが、政治的・文化的にも重要だったのです。

稗田阿礼と太安万侶の役割

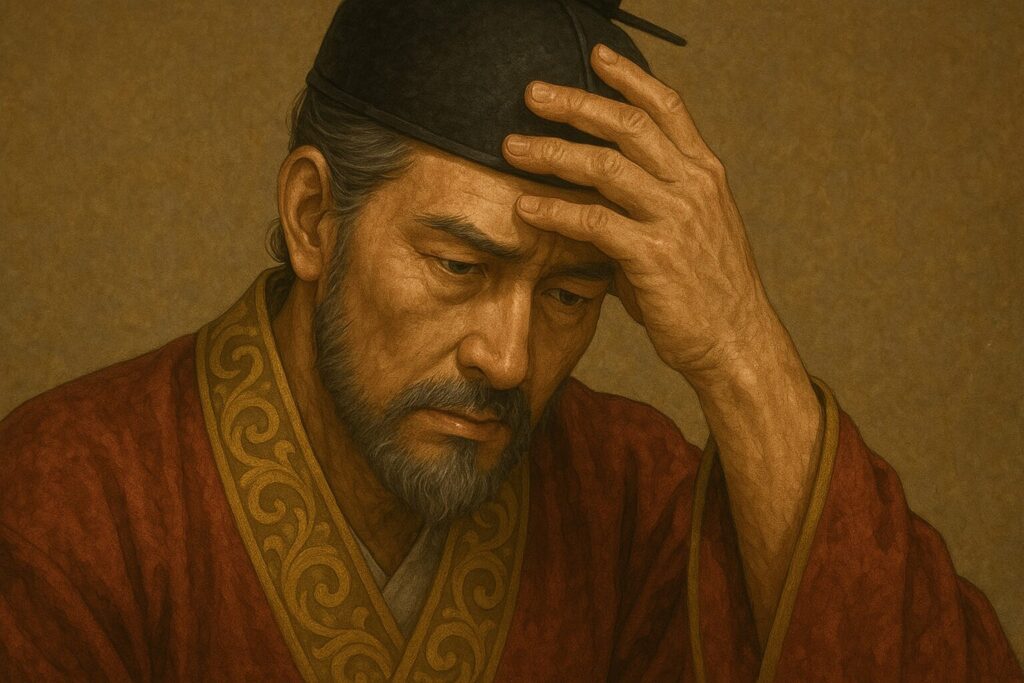

ある日、天武天皇は阿礼を呼び寄せ、こう語りかけました。

阿礼よ。お前の記憶力と聡明さは誰にも劣らぬ。

この国の歴史と神々の物語を、すべて心に刻み、語り伝えて欲しい。

やがて乱世が訪れようとも、この国の根が決して揺らがぬように。

阿礼は深く頭を垂れ、天皇の言葉を胸に刻みました。

彼はそれ以降、「帝皇日継(天皇の系譜)」と「先代旧辞(古い伝承)」を暗唱し、天皇の望みに応えようとしたのです。

しかし、天武天皇が崩御すると、この事業は中断となってしまいます。

その後、稗田阿礼が記憶していた内容を、元明天皇の勅命を受けた太安万侶(おおのやすまろ)が筆録することで、和銅5年(712年)、ついに古事記が完成したのです!

古事記は”天武天皇の志”、”稗田阿礼の記憶”、”太安万侶の筆”三者の想いが合わさって生まれた書物なのです。

古事記と神道の関係

古事記は、神道の教典として書かれたものではありません。

しかし、神社に伝わる神話や祭祀の背景を理解するうえで、重要な手がかりを与えてくれます。

祝詞(のりと)に用いられる言葉や、神々の系譜、禊や祭祀の考え方など、神道文化の根底にある世界観が、古事記の中には多く含まれています。

そのため古事記は、神道を体系的に理解するための資料の一つとして位置づけられています。

古事記と日本書紀の違い

古事記と並んで語られることの多い書物に、日本書紀があります。

日本書紀は、国家の公式な歴史書として編纂され、中国や朝鮮半島との外交を意識した記述が多いのが特徴です。

一方、古事記は、日本語の語感や神話的表現を重視し、内向きの文化や伝承を色濃く残しています。

両者を比較することで、当時の日本がどのように自らの歴史や神話を捉えていたのか、より立体的に理解することができます。

古事記が現代に伝えているもの

古事記は、単に過去の出来事を記録した書物ではありません。

そこには、当時の人々が何を大切にし、何を次の世代に伝えようとしたのかが表れています。

現代に生きる私たちにとっても、古事記を読むことは、日本の文化や価値観の背景を知る一つの視点となるでしょう。

まとめ

古事記は、国家としての歴史や神話を整理し、後世に伝えるために編纂された書物です。

その成立の背景や構成を知ることで、神話や神社文化の見え方も、より多角的になるかもしれません。

本記事が、日本神話や古代日本の文化に触れる最初の入り口として、気軽に親しむきっかけとなれば幸いです。

次回予告

古事記は。天武天皇の構想から始まり、元明天皇に引き継がれ完成しました。

外国に向けて正当性を示す『日本書紀』に対して、古事記は国内向けに神話と歴史を物語としてまとめ上げた、日本独自の書物です。

次回は、「古事記の全体像~上・中・下の三巻構成」 をテーマに、その内容を見ていきましょう。