古事記は、日本最古の歴史書であり、日本神話を伝える根幹の書物です。

そこには、神々が世界を形づくった時代から、人の世へと移り、国家が築かれていくまでの壮大な物語が描かれています。

前回の記事では、古事記がどのように編纂されたのか、天武天皇の想いや稗田阿礼、太安万侶といった人物たちの役割をご紹介しました。

今回は、古事記そのものがどのような構成でまとめられているのかを見ていきます。古事記は単なる年代記ではありません。

神話と歴史が一つの流れとして編まれた、日本という国の「物語」そのものです。

本記事は、特定の信仰を勧めるものではなく、日本の歴史や文化を理解するための参考情報としてまとめています。

前回の記事では、古事記がどのように編纂されたのかをご紹介しました。

▶ 古事記成立の背景はこちら

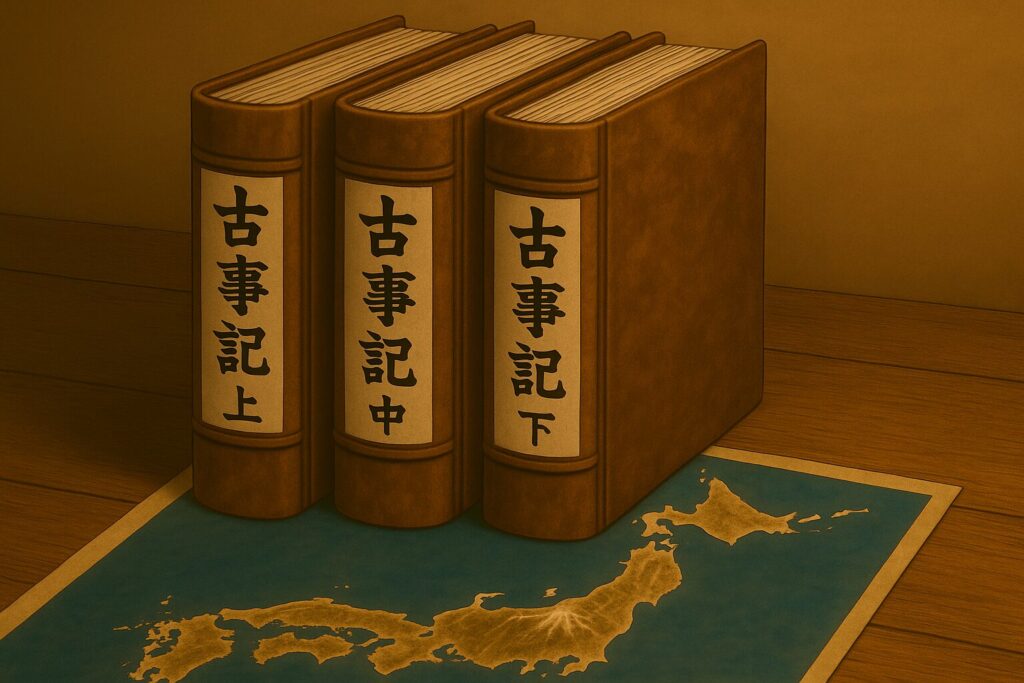

古事記はなぜ三巻構成なのか

古事記は、

・上つ巻(かみつまき)

・中つ巻(なかつまき)

・下つ巻(しもつまき)

という三巻構成で書かれています。

この三巻は、それぞれ独立した内容を持ちながらも、

「神々の時代 → 天皇の始まり → 国家の発展」という大きな流れを描いています。

つまり古事記は、「神の世界」と「人の世界」を一本の物語としてつなぎ、天皇の系譜が神々に連なることを示す構成になっているのです。

それは単なる歴史整理ではなく、日本という国の成り立ちを語るための物語構造でもあります。

上つ巻『神々の世界と日本のはじまり』

上つ巻は、まだ天地が分かれていない混沌の世界から始まります。

そこに現れるのが、天地の根源を司る神々です。

最初に登場するのは、天之御中主神をはじめとする造化三神。

この神々によって、世界に秩序の芽が生まれます。

やがて物語は、伊邪那岐命と伊邪那美命へと移ります。

二柱の神は、天の浮橋に立ち、天沼矛で海をかき混ぜ、淤能碁呂島を生み出します。

そこから日本列島が生まれ、多くの神々が誕生していきました。

この「国産み」の物語は、日本の土地そのものが神聖であることを示しています。

さらに上つ巻では、

など、日本神話の核となる物語が描かれます。

これらは現在の神社祭祀や神道信仰の原点となっており、現代の日本文化にも深く息づいています。

上つ巻は、「世界と国家の起源を神話として語る巻」であり、古事記の物語性を最も色濃く感じられる部分です。

中つ巻『天皇の始まりと建国の物語』

中つ巻では、舞台が神々の世界から人の世界へと移ります。

中心となるのは、初代天皇・神武天皇の物語です。

神武天皇は日向の地から東へ進み、大和を目指します。

その旅は決して平坦ではなく、数々の困難に直面しました。

その道を導いたのが、神の使いとされる八咫烏です。

導きの象徴ともいえる存在に助けられながら、神武天皇は橿原の地に到達し、ここで即位します。

この物語は、日本の建国神話として位置づけられています。

中つ巻は、「神の血を引く存在が、人の世を治め始める過程」を描く巻と言えるでしょう。

この時代を象徴する物語として、

などがあります。

下つ巻『歴代天皇と国家の礎』

下つ巻では、さらに時代が進み、歴代天皇の統治の物語が描かれます。

中心となるのは、16代仁徳天皇から33代推古天皇までの時代です。

特に有名なのが、仁徳天皇の「民のかまど」の逸話です。

天皇が国を見回った際、かまどから煙が立っていない様子を見て、民の貧しさを知ります。

そこで自らの贅沢を控え、民の生活を優先したと伝えられています。

仁徳天皇は「聖帝」と呼ばれ、理想的な統治者の象徴とされました。

また推古天皇の時代には、聖徳太子が政治を支え、日本の政治制度や文化の基礎が整えられていきます。

下つ巻は、神々から受け継いだ国を、歴代の天皇が守り育てていく姿を描く巻です。

ここで古事記の物語は静かに幕を閉じます。

古事記が描いたもの

古事記は、神話だけの書物でも、歴史書だけの書物でもありません。

神々の世界と人の世界をつなぎながら、日本という国がどのように成立したのかを物語として描いています。

上つ巻は「神話」

中つ巻は「建国」

下つ巻は「統治」

この三つが重なることで、日本という国の精神的な基盤が形づくられていきました。

まとめ

古事記は、日本神話や神社文化を理解するための重要な資料です。

成立の背景や構成を知ることで、神話の物語は単なる伝説ではなく、日本という国の思想や価値観を映すものとして見えてきます。

古事記は、日本のはじまりを語る書物であると同時に、今も続く文化の源流でもあるのです。

次回予告

古事記は三巻構成によって、日本の始まりから国家の基盤形成までを物語として描いています。

次回からは、それぞれの巻をさらに詳しく読み解いていきます。

まずは上つ巻。

天地がまだ分かれていない混沌の世界から、神々がどのように誕生したのか。

「天地開闢の物語」から旅を始めましょう。